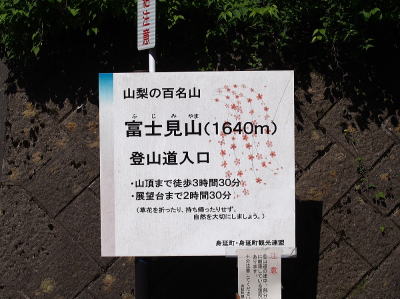

ほかにも「富士見山登山道 平須コース入口」

の看板があった。

数段の石段を登って、植林された杉林の道

に入る。足元は杉の葉っぱを始め落ち葉で敷

き詰められている。

フタリシズカが咲いていたが、なんとこの

山にはこの花が山頂付近までの至る所で見ら

れた。

うだ。

花の情報はほとんどないが、杉林に入っ

て見た花はフタリシズカとユモトマムシグ

サだけで、あーちゃんに「今日は花は期待

しない方がいいよ。」と言っておいた。

そんななかで、イカリソウが一つだけ見

られた。

き詰められた歩きやすい道で、ジグが切って

ある。「ここは岩とか木の根っこがなくて歩

きやすいね。」とあーちゃん。一部の崩れた

トラバースの箇所を除いてずっとこんな道だ

った。

ほぼ標高50メートルおきに現在地の標高

を示した標識や、「登山道」の標識、「山頂

まで○キロ」の標識が0.5キロごとに現れ

る。

植林された杉のほかにかなり太い杉の古木

も交じった道を登る。

りの汗をかく。そこで30分ごとに水分補給

とした。

また歩きだしてからハエがうるさい。防虫

スプレーを使っても全く効き目がない。山頂

近くまでこれが続いた。五月の蠅と書いてう

るさいと読ませるのは確かにそうだと思った。

登山道は杉の植林地を過ぎると、一旦南へ

沢筋を横切りながらトラバースする。ここは

かなりの崩壊地でロープや鎖がつけられてい

る。

ヤマツツジが咲いていた。

ノリウツギが咲き始め。もう終わりかけた

ベニバナツクバネウツギやまだ蕾の多いバイ

カウツギも見られた。

広葉樹林帯に入ると急に明るくなり、新緑

が青空に映えてきれいだ。

あたりからたくさん鳴き声が聞こえてきた。

キランソウとユキザサが一株だけ咲いて

いた。スギ林の中で見たイカリソウとその

後見られたクワガタソウはいずれも一株だ

けしか見られなかった。

れるようになった。ブナも新緑がとてもき

れいだ。

1550m付近では巨大な木が数本見ら

れた。見事な巨木だ。

標高1600mを越えたところで稜線に

出て一旦下って少し登り返して展望台に到

着。ここには「1640 富士見山」と輪

切りされた木で作られた標識があり、下に

小さく展望台と記されていた。

本当の富士見山は標高は同じだが、ここ

から約30分南にある。われわれの今回の

目的は残雪の南アルプスを見ることにある

ため、ここを最終地点とした。

このあたりにトウゴクミツバツツジがい

くつか見られた。

富士山は見えたものの霞がかかって、写

真ではうまく撮れない。

南アルプスの山々は、西の方向に北岳か

ら聖岳まで眺望できたが、4本の木が遮っ

ており、北岳や間ノ岳は木の枝の間にしか

見えなかった。ここから見る北岳はきれい

な円錐形をしており、鋭鋒であることが良

くわかる。

木に遮られずに見られたのは荒川三山と

赤石岳だ。ただ今回は小さな三脚しか持た

なかったため、それを使えず、望遠や標準

レンズで何とか撮った。

ここで双眼鏡で眺めたり、写真を撮ったりしながら昼食とした。

富士見山から戻ってきた人が3人、われわれの後から来た人が2人この山で出合ったすべての人

だった。

期待通り残雪の南アルプスの山々が見られた。塩見岳から北岳も木の枝の隙間などで見られ

たが写真に撮ることはできなかった。当初の計画通りに6月上旬に出かけていたら、残雪はな

かっただろう。

花は残念ながら少ない山だった。帰りは中央高速で20キロの渋滞に遭遇してしまった。

平須駐車場 8:54 鳥居 9:39 富士見山展望台 11:36 駐車場 13:52